Precedente capitolo:

ma-e-un-onda-o-una-particella-8.html

Prosegue in:

ora-torniamo-indietro-ad-una-remota-onda-10.html

Aggiornamento sulla questione del neutrino:

visualizza_new.html_103398105.html

Foto del blog:

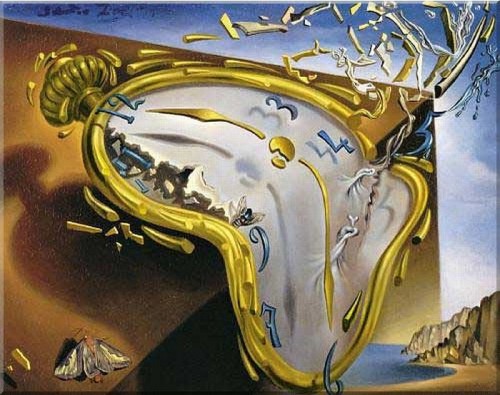

l-errore-di-einstein.html

Il mio ultimo libro…

frammenti-in-rima.html

Un sito:

www.giulianolazzari.com

Il contrario di una verità qualsiasi è falso,

ma il contrario di una verità profonda….

è un’altra verità profonda.

(N. Bohr)

Finora abbiamo visto una serie di esperimenti che ci hanno

illustrato diverse manifestazioni fondamentali della mecca-

nica quantistica.

Abbiamo mostrato che il nostro mondo è governato da leggi

che comprendono stranezze come la ‘casualità’, la ‘sovrapposi-

zione’ e l’ ‘entanglement’ e che siamo in difficoltà se tentiamo

di conciliare queste affermazioni con il nostro cosiddetto buon

senso.

Ragione per cui il rapporto che si crea fra teoria e senso comu-

ne, è una ‘costante’ nell’evoluzione di qualsivoglia ricerca scien-

tifica.

L’affermazione di Richard Feynman a tal proposito, è degna di

nota:

Credo di poter sostenere con sicurezza che oggi nessuno capisce

la meccanica quantistica.

Proprio il dibattito, confronto, e successiva ‘coniugazione’ di

due principi così diversi, ha suscitato, e sotto certi aspetti, conti-

nua a suscitare un costante ‘dialogo’, per interpretare, vedere, e

capire l’Universo e con esso la natura che ci circonda.

E con essa un probabile architetto.

Gli addetti ai lavori sanno, che fin dall’inizio, Einstein aveva ri-

conosciuto seri problemi concettuali emersi con la nuova teoria

quantistica e che, soprattutto, non volesse accettarne il ruolo im-

portante.

Non stupisce che Einstein fosse convinto della necessità di trova-

re una spiegazione più profonda per i fenomeni quantistici e che

fosse del tutto in disaccordo con la visione di Bohr.

In particolare, naturalmemente, non poteva accettare l’idea che e-

sistessero grandezze fisiche – quindi proprietà di particelle e siste-

mi – non solo a noi sconosciute, ma intrinsecamente non determina-

te; non poteva accettare il fatto che, per esempio nel caso della dop-

pia fenditura, osservare la figura di interferenza ci pregiudichi del

tutto la grandezza complementare, cioè la traiettoria assunta dalla

particella, che non è nemmeno concepibile come proprietà della par-

ticella stessa.

Einstein cercò di confutare queste argomentazioni negandone le

basi. Nel tentativo di dimostrare che in alcuni casi era possibile

trovare due grandezze complementari insieme, propose alcuni

esperimenti concettuali molto raffinati.

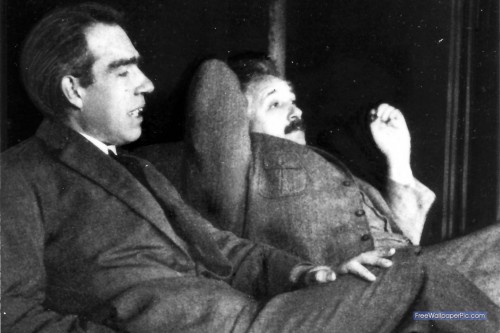

I dibattiti tra Einstein e Bohr si svolsero principalmente nell’am-

bito di vari congressi tra il 1927 e il 1930. Anni dopo Bohr trascris-

se queste discussioni, dal suo punto di vista, nell’articolo ‘Discus-

sions with Einstein’, pubblicato nel 1948 nella bellissima raccolta

‘Albert Einstein: Philopher-Scientist’.

……Da un lato abbiamo bisogno di un’idea forte, un principio pri-

mo su cui costruire la nostra teoria. Dall’altro dobbiamo risponde-

re a una domanda che sorge subito spontanea e che alla fine si di-

mostra il vero nocciolo della questione: che cosa significano le sco-

perte della fisica quantistica per la nostra concezione del mondo?

In altre parole: poiché la nostra visione del mondo, legata alla quo-

tidianità, non si trova d’accordo con la fisica quantistica, è forse

possibile che il cosiddetto ‘buon senso’ non sia poi così buono, e

che dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra visione del mondo?

…Sicuramente!

Prima di dedicarci al compito di trovare un principio fondamenta-

le della fisica quantistica, diamo uno sguardo al ruolo che questi

principi di base hanno avuto in fisica.

La storia ci ha mostrato con sempre maggior chiarezza che al mon-

do esistono poche idee fondamentali, incredibilmente semplici e

razionali, sulle quali si può costruire un intero edificio teorico.

Questi principi così fondamentali che devono valere sempre e dap-

pertutto: se fossero confutati, l’intero edificio concettuale crollereb-

be.

Prendiamo come esempio la teoria della relatività di Einstein, anzi

le due teorie della relatività….., bene, entrambi questi principi fonda-

mentali, sui quali si basano la relatività ristretta e quella generale,

presentano una caratteristica interessante.

In fondo l’importante è ciò che si può, o in questo caso…non si può,

dire in base all’osservazione. Per l’appunto non è possibile, nemme-

no tramite gli esperimenti più avanzati, stabilire senza guardare fuo-

ri dal finestrino la velocità del treno su cui si viaggia; e allo stesso

modo non è possibile conoscere la natura dell’accelerazione che si

subisce. Questi principi fondamentali hanno inoltre in comune il

fatto di essere molto semplici e, per così dire, razionali – ma natu-

ralmente ciò che ci appare razionale può forse dipendere da un

pregiudizio.

Armati di questi esempi, andiamo ora alla ricerca di un’idea fonda-

mentale dello stesso tenore sulla quale fondare la fisica quantistica.

Dobbiamo però distinguere questo principio dall’assiomatizzazio-

ne, già consolidata, della fisica quantistica, che è data da una serie

di presupposti fondamentali per il calcolo, spesso di natura forma-

le.

Uno di questi è per esempio l’assioma secondo il quale gli stati quan-

tistici sono definiti in uno spazio molto astratto, il cosiddetto spazio

di Hilbert; un altro importante è quello che formalizza il meccanismo

della sovrapposizione. Questi assiomi sono adatti a dare una base so-

lida alla struttura matematica della fisica quantistica, ma sono tutt’

altro che intuitivi o immediatamente chiari, e quindi non sono ciò

che (pensiamo) cercare nella semplicità prima enunciata (alla base

del tutto).

Proprio le basi di questa semplicità vanno discusse.

Come fu allora il problema teorico di porsi difronte ad un esperi-

mento. Quando vogliamo trovare un’affermazione fondamentale

che sia semplice, ci sembra razionale e, se possibile, che si allacci

direttamente, a ciò che (riteniamo) osservabile.

Naturalmente non è da escludere la possibilità che non riusciremo

a trovare alcun principio fondamentale. Forse il mondo è davvero

troppo complesso perché la mente umana possa afferrarlo in tutti

i casi.

Comunque è già di per sé stupefacente il fatto che sia possibile sco-

prire dei principi. Perché il mondo si lascia in certi casi ridurre a

pochi principi fondamentali e non è così complesso da renderci sem-

pre e comunque impotenti a spiegarlo?

L’idea che il mondo sia decisamente troppo complicato è sempre

stata molto diffusa, ed è tuttora condivisa da molti.

La nascita delle religioni monoteiste può essere considerata un pri-

mo tentativo per cercare di venirne a capo. Forse non è poi così stra-

no che le scienze moderne siano nate in Europa, in una civiltà che

interpreta la divinità, nella tradizione giudaico-cristiana, in modo

‘semplice’, come un Dio unico e solo!!

(A. Zeilinger, il velo di Einstein)